2024年11月7日

六甲山系の茶屋を巡る「神戸の山にでかけようスタンプラリー」の2日目は、兵庫区の石井橋からスタート。石井ダム、烏原貯水池から繋がる石井川に沿って山へと向かっていく。

住宅街は続くが、坂の勾配は相当なもの。どうしてここまで厳しい上り坂の上に居を構えることになったのか。坂の無い海っぺりで生まれ育った者には理解しきれないけれど、神戸の街に住むことにはそれだけの魅力があるということだろう。

住宅地の北端にある天王茶屋。ちょうど菊水山の真南になるけれど、登山者向けと言うより、都会の喧騒から逃れて静寂のなかで食事を楽しむための施設のようだ。古くからの茶屋に見えるけれど、古民家を利用してつい3年ほど前に開業したところのようだ。

烏原貯水池。明治時代に造られた人造湖だけれど、建造後120年も経てば、すっかり自然に溶け込んでいる。今では親水公園として、周囲3㎞ほどの遊歩道を散歩したりジョギングしたりする人も多い。

久しぶりに貯水池の南岸の道を歩いてみるけれど、こんな道だったっけ…。木々に遮られてフェンスの向こう側の貯水池がまるで見えない。

少しだけ親水公園のようなところがあり、貯水池を間近に見ることができるところがある。右奥の芝生のようにさえ見える黄緑色が水面だ。なんでこんなに淡い緑色をしているのだろうか。

菊水山への登山道を横目に見ながら鵯越駅へ。小さな駅だけれど、六甲山全山縦走の通り道でもあり菊水山への登り口になるこの駅への訪問頻度は高いはずなのに、知らぬうちに「天才武将源義経所縁の地」なる看板が掲げられていた。

次に目指すは茶屋が集中する高取山。六甲全山縦走では最も容易に登れる山のひとつなんだけれど、鵯越方向から見ると、なかなかの圧を感じさせる山だ。

鵯越駅と高取山登山口の間の住宅街を抜ける道が六甲全山縦走でも最も判り辛く、退屈になる道だけれど、いつもにも増して「六甲全縦」の標識が多く感じる。それもそのはず、この週末は六甲全縦の大会が予定されている。

今更気付いたのだけれど、Google Mapで鵯越駅から高取山の丸山登山口までの複雑な道を経路案内をさせると、六甲全山縦走路を正確に指示してくれる。六甲全縦する人は誰し最短ルートで歩こうとするのだから、最短ルートが縦走路に自然となってしまったのだろう。

前回の山歩きで右膝の痛みは感じなくなったはずなのに、高取山への登りで違和感が生じてきた。登りの際に右膝に力が入りにくい。今までおかしな階段だと思っていたけれど、右手摺り寄りの一部に半端な中間段が痛む右膝にはとても有難いことを知る。

これまで丸山登山口への下りばかりで、登りで初めて使ったけれど、意外に坂がきつく、疲れた…。ラジオ体操などができる大きな広場や、輪投の設備がある安井茶屋で表参道に合流する。

安井茶屋に続いて月見茶屋。安井茶屋と同様に参道の両脇が利用されている。昨年この茶屋は閉店したはずだけれど、地元の登山会(ツキワ登山会)が運営を引き継いで再開されたようだ。

もともと月見茶屋はツキワ登山会の溜まり場のようなところだったように思う。建物にはツキワ登山会のマーク?がある。なかなかカッコいい。

高取山に登っている途中にはあまり気にならなかったけれど、参道に入ってブラブラ歩きモードになった途端に肌寒く感じるようになってきた。茶屋にあった気温計を見ると、なんと10度。午後2時だと言うのに…。いつの間にこんなに冷え込む季節になってしまったのか。

高取神社へと向かう急な階段。最近はこの階段をひと息で登ることが難しくなってきた。途中で立ち止まるのはカッコ悪い、と考えてしまう見栄っ張りの性格のため、ゆっくりでいいので立ち止まらないことを最優先に登るように心がけている。

高取山山頂(328m)にある高取神社。阪神間に多く見られる神功皇后に所縁のある神社のひとつだ。

最近では、絶景神社として紹介されることが多い。確かにここから見渡す神戸の街と海は素晴らしい。ただいつも感じることだけれど、電線が邪魔なんだよなぁ…。

表参道を再び下って、高取山の中腹にある中の茶屋へ。店先にある説明板によれば、全盛期には高取山の参道に10もの茶屋が並んでいたという。

高取神社ばかりでなく、山域には様々な社祠が多く、山全体が信仰の対象になっていたようで多くの参拝者がこの道を行き来していたのだろう。今では、茶屋の役割も少し変わって毎日登山を始めとする近隣のコミュニケーションの場となっている。卓球場などもある。

詳細は判らないけれど、由緒ありげな鳥居、祠、石碑などが山の至るところに見られる。10もの茶屋が賑わっていたというからには、おそらくは遠方からの参拝者も数多かったに違いない。

最後は清水茶屋。2階にテラス席などもあるちょっと洒落た茶屋だ。ここのおでんは美味しいらしい。ひょっとして開いていないかと期待していたけれど、基本的に朝しか開業していないようだ。

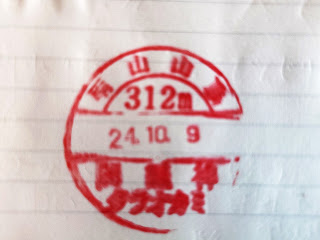

本日は天王茶屋、安井茶屋、月見茶屋、中の茶屋、清水茶屋の5つ。大漁だ。残るスタンプは5つ。でも高所や遠隔地が多く、場所もバラバラだ。地道にひとつずつゲットしていく以外ない。

下山して長田神社にチラっとお参りして高速長田駅から帰路につく。茶屋のスタンプを集めるのはいいけれど、頻繁に六甲山系を歩きまわっているというのに、実は茶屋経験は六甲山最高峰近くの一軒茶屋しかない。他の茶屋にも入店してみたいものだ。

距離9㎞、獲得標高480m、所要時間3時間40分。少し膝が痛むような気がする。さほど無理したつもりもないのだけれど、不安だ…。